(※この記事は自分のブルースカイの投稿をもとに、chatGPTとClaudeに書いてもらっています)

「あの人、思想が強いよね」

SNSでこんな言葉を見かけたことはないだろうか。不思議なことに、この言葉には微妙なニュアンスが含まれている。まるで「関わらない方がいい」「ちょっと面倒な人」といった、やんわりとした排除のサインのように。

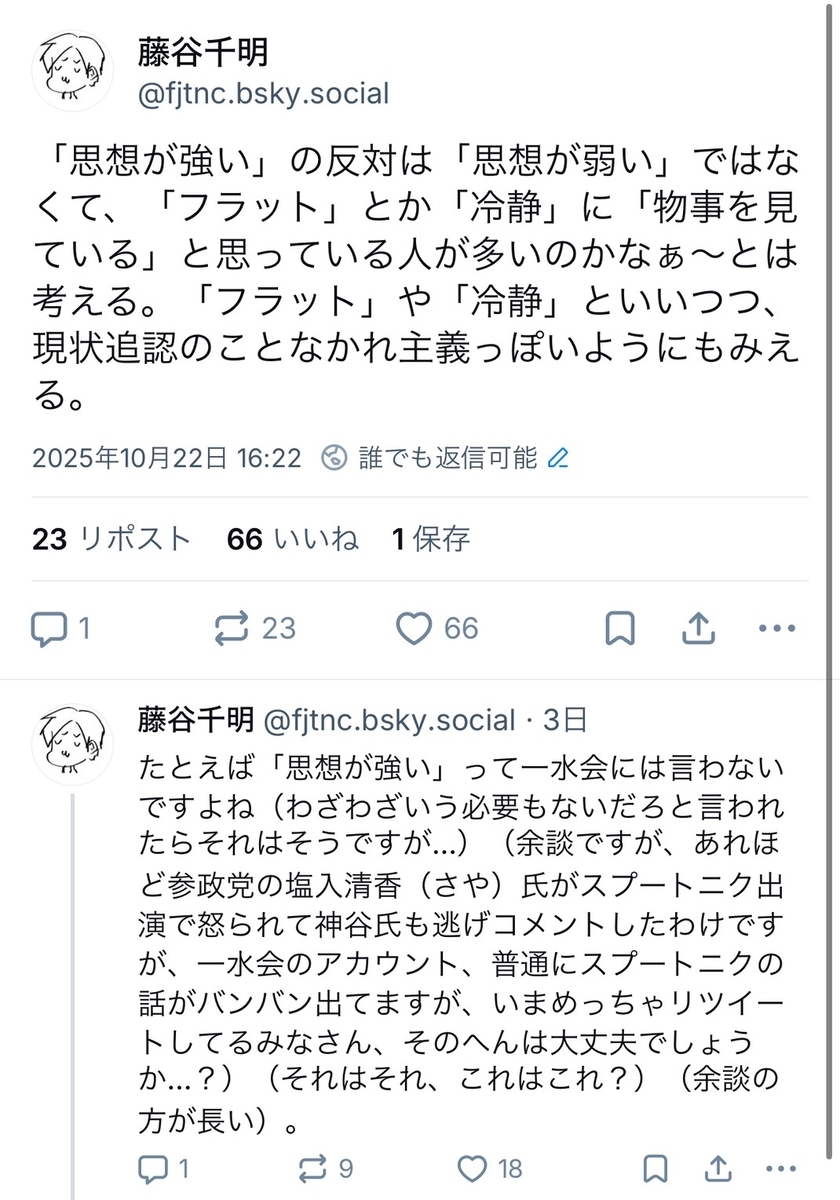

「思想が強い」の反対は何だろう?

多くの人は「思想が強い」の反対を「思想が弱い」とは考えていない。むしろ「フラット」「冷静」「客観的」といった言葉をイメージするのではないだろうか。

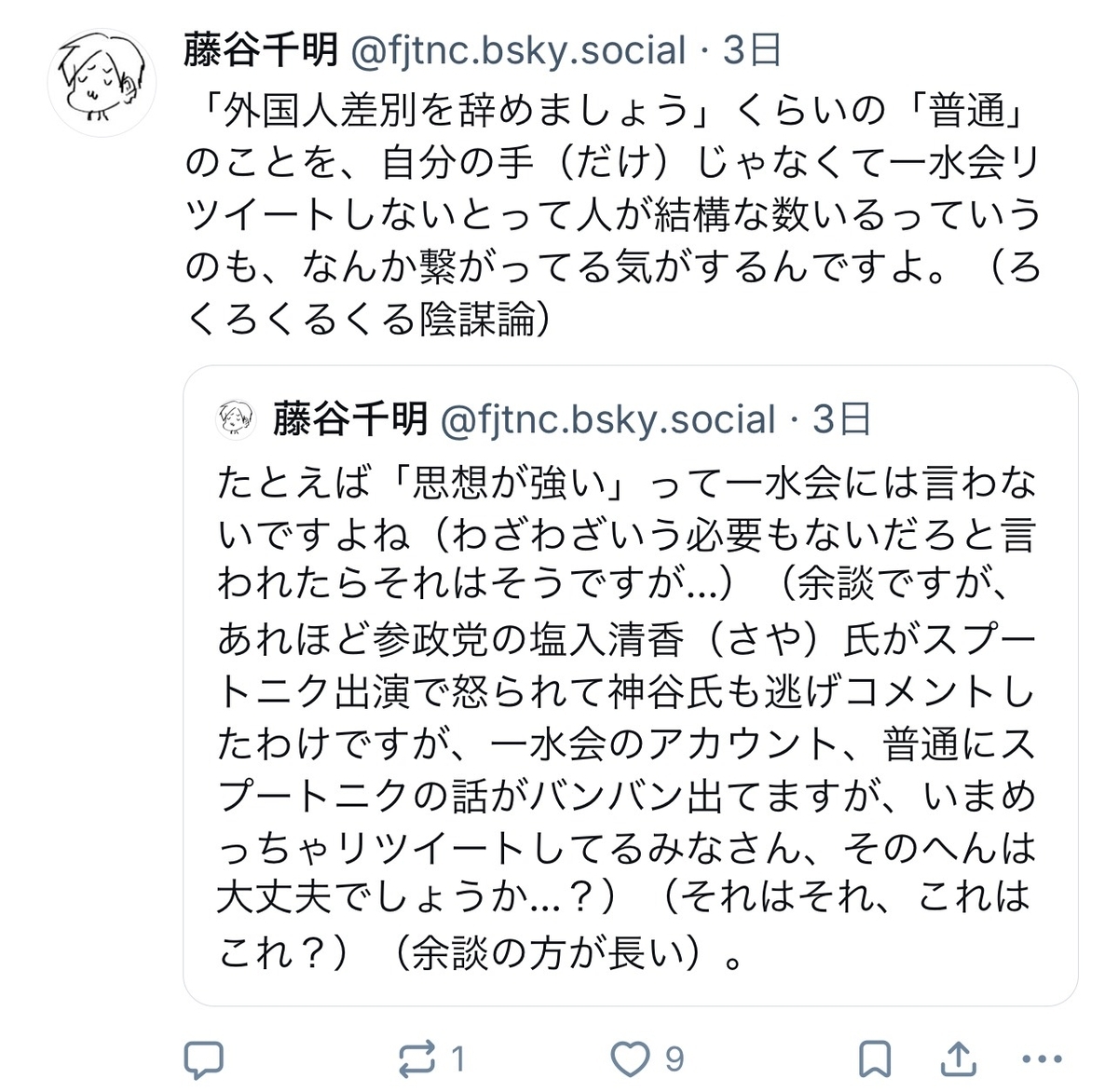

ここに面白い矛盾がある。たとえば保守系の政治団体である一水会について、わざわざ「思想が強い」とは言わない。明らかに特定の思想を持った団体なのに、この言葉は使われない。一方で、SNS上で「私はフラットに物事を見ています」と言いながら、極端な政治的発言をリツイートしている人も少なくない。

つまり、「思想が強い」という言葉自体が、特定の立場——おそらくは既存の秩序に疑問を投げかける側——を指すレッテルとして機能している可能性があるのだ。

「批判なき政治」と地続きの感覚

数年前、今井絵理子氏の「批判なき政治」という発言が話題になった。この発言と、「あの人は思想が強い」と言いたくなる感覚には、どこか共通するものがある気がする。

どちらも根底にあるのは、「対立や批判を避けたい」「波風を立てたくない」という空気だ。批判することも、強い意見を持つことも、なんとなく「大人げない」「面倒くさい」こととして扱われる。結果として、現状をそのまま受け入れる——現状追認のことなかれ主義に近づいていく。

「普通の日本人」という防御装置

SNS上で「普通の日本人」と名乗るアカウントを見たことがある人も多いだろう。この「普通」という言葉には、「左でも右でもない」「宗教団体でも活動家でもない」というアピールが込められている。

ここでの「普通」や「フラット」は、一種の免罪符として機能している。政治的・宗教的な立場を明示することを避け、「私は中立です」と宣言することで、批判や対立から距離を取ろうとする。でも、本当に中立なのだろうか? それとも、立場を表明しないことで、実は現状を肯定しているだけなのだろうか?

「ぼんやり怖い」からスタートする

正直に言えば、私自身も「政治と宗教の話はぼんやり怖い」と感じている。

この「ぼんやり怖い」という感覚こそが、出発点なのだと思う。なぜ私たちは政治や宗教について語ることを怖がるのか? なぜ「思想が強い」と言われることを避けたがるのか?

それは、思想を持つこと自体が「面倒」「危険」とされる空気があるからではないだろうか。そして、その空気の中で、「フラット」「普通」「冷静」という言葉が、防御装置として都合よく使われている。

私たちは何を失っているのか

「思想が強い」と言われたくない。批判する側に立ちたくない。普通でありたい。

こうした感覚は、一見すると平和的で大人な態度に見える。でも、その結果として私たちは、本当に大切な議論や、必要な批判まで封じ込めていないだろうか?

「思想が強い/弱い」という二項対立そのものが、実は罠なのかもしれない。問題は思想の強弱ではなく、私たちが「考えること」「意見を持つこと」そのものを、無意識のうちに恐れるようになっていることなのだから。

この問いに、まだ答えは出せない。でも、まずは「ぼんやり怖い」という自分の感覚に正直になることから始めたい。

もとの投稿

chatGPTで要点整理→そこから自分の手でスプートニクとかリハックの話抜いてコピペ→Cloudeに書いてもらうって感じでやりました。

仕上がった文章は、一水会のところとかちょこちょこ言い切りがちょっと気になるけど、わたしの投稿の意図からそこまで離れていなかったです。

AIでなにができてなにができないのかはもうちょっと探りたいですね。ちなみにこの文章は「うますぎる」から、「わたしのしごと」としては提出できませんね。ガッハッハ。

あ、この話を入れるのを忘れていた。

ふんにゃぴ〜(終わり)。